教師の「教えたい」を、子どもの「学びたい」に替える授業を、道徳科でも進めていきます。

現職教育

10/15 1年生技術科「作品の完成度を高めるには、何が必要か考えよう」

オリジナルラックの製作も、少しずつ完成形が見えてきました。そこで教師が、「この状態で釘を打っても完成できそうだけど、このまま持ち帰りたい?」と生徒に問いかけると、「まだ角がとがっている」「ケガしそう」などの意見が出ました。生徒の言葉を元に、作品の安全性や完成度を高める作業について考え、作業に必要な「かんな」の使い方を練習しました。

10/15 1年生社会科「アジア州に向けて、問いをもとう」

はじめに、これまでの知識や経験から、アジア州に対してどんなイメージをもっているかを紹介し合いました。その後、教師の提示した様々なスライド資料を元に、アジア州には発展している所とそうでない所があるようだという、新たな気付きを得ました。そして、一人一人がこれから授業で調べていきたいことについて考えました。この単元では、生徒が個々の進度、ペースで学習を進めていきます。

10/9 2年生理科「天気についての単元の学習課題を考えよう」

天気予報が外れて困ったことはないか、互いの経験を紹介しあった後、天気や天気予報に関する疑問や知りたいことを自由に付せんに書き込みました。それを班で共通する内容ごとに分類して整理し、各項目についての「問い」を書き込みました。各班の「問い」をもとに、これから学んでいく天気の学習についての、単元を通した学習課題を設定しました。

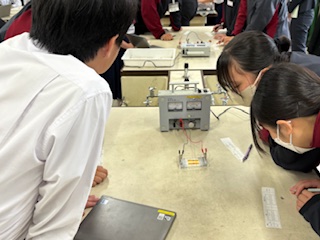

10/3 1年生理科「混合物からエタノールを取り出すにはどうすればよいか」

「ワインが飲みたいけどアルコールは苦手だという先生のために、含まれている10%のアルコールを2%にする方法はないか」という話題をもとに、混合物からエタノールを取り出して水と分ける方法について考えました。沸点、におい、密度、融点、味といった様々な視点から考えを深め、グループで意見交流をしました。熱する、冷やす、湯に入れる等たくさんのアイデアが出されました。

9/30 2年生体育科「相手チームに勝つためには」

- 走ってはいけない、7秒間は相手のボールを取ってはいけないなど制限のある「ウォーキングサッカー」に取り組んでいます。オンザボールの人はまずゴールに向かい、オフザボールの人は縦・逆サイド・フォローを意識して空いている場所に動きます。チームでの話し合いでは、「一人はゴール前に立っていよう」「周りを見てから落ち着いてパスを出そう」といった考えが出されました。

9/24 3年生社会科「市長選挙で誰に投票するとよいだろうか」

稲沢市長選の架空の立候補者3名について、各候補者の掲げる公約の利点や問題点を整理しながら、誰に投票するとよいのかを考えました。訴える政策に実効性はあるのかや、財源はどうするのか、最も恩恵を受けるのは誰かなど、同じ候補者を選んだ人同士や、同じ班の人と様々に意見交流をする中で、自分自身がどのように社会に関わっていくべきかという意識も高まりました。

9/17 1年生理科「地震って何だろう」

「地震」について、怖いと思うこと、知っていること、知りたいこと、知ったら役に立ちそうなことについて、グループでたくさんの意見を付せんに書いて出し合いました。出された意見は、防災、地震予知、地震のメカニズム、被災後の生活など、いくつかに分類できました。このうち、理科の授業でこれから探究していくとよいテーマは何でしょう。続きが楽しみですね。

9/16 3年生国語科「故郷」

”もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。”で有名な「故郷」について、なぜ作者魯迅は「希望」と「絶望」を同時に描いたのかという課題で、考えたことを意見交流しました。どこからこう考えたの?ここについて教えてくれない?などとお互いに質問をして、自分の考えを広げたり、深めたりしながら、課題に迫ることができました。

9/12 2年生国語科「ヒューマノイド」

今年度版の教科書から新たに掲載された、伊坂幸太郎さんの「ヒューマノイド」で、過去と現在や伏線と結末を結び付けて読みを深めていく学習を行います。本時では、登場人物のタクジは、ヒューマノイドロボットに人間の恥ずかしい気持ちを理解する機能を付けたのか、それとも付けなかったのかについて考えたことを皆で共有しながら、何に着目するかでいろいろな解釈ができることを実感しました。

8/21 普通救命講習

心肺蘇生法やAEDの取り扱い方などについて学ぶ、普通救命講習を受講しました。胸骨圧迫(心臓マッサージ)の実技講習では、1分間におよそ100回のテンポで30秒間行ったら次の人に交替しました。救急車到着までの平均時間は約9分とのことです。その間に最善の行動がとれるように、日頃から意識を高くもつことが大切だと思いました。

8/4 現職夏季研修会

大学より先生をお招きして、生徒が課題意識をもって学習に取り組む「探究的な授業」のために、どのような教材研究が必要なのかについて研修を行いました。子どもの立場から教材を捉え直し、「問い」を元に単元を構成することの大切さを、グループワークを通して実感しました。2学期からの授業に生かしていきたいと思います。

8/4 不審者対応訓練(職員対象)

7/15 1年生道徳科「使っても大丈夫?」

著作権にまつわる事例から、「法の役割」について考えました。もしも自分が描いてSNSにアップしたイラストが他人に無断で使われたら?という問いに対して、意外にも多くの生徒が「別にいい」「認めてもらえて、逆にうれしい」と話すなど、多様な視点から議論を深めました。

7/11 1年生英語科「”All about Me” Poster」

自分のことを相手に紹介するために、好きなことについて複数の英文で表現しました。グループの仲間に聞いてもらいながら、伝える順序や表現の仕方についてお互いにアドバイスし合いました。

7/1 3年生保健体育科「フラッグフットボール」

3vs3「ボール運びゲーム」について、自分たちの動きをタブレットPCで撮影し、その映像を見ながら「相手の守備をぐちゃぐちゃにする方法」「チームで連携して攻撃する方法」について考えました。

6/24 職員向けICT研修②

教員向け研修の第2弾です。今回は「タブレットPCのキーボード不具合への対処法」についてです。生徒のみなさん、何か不具合があったら、まずは担任(教科担任)へ。その場であっという間に直してくれるかも!?

6/13 1年生国語科「問いを出し合おう」

1年生国語科では、詩の学習が始まりました。「美しさ、おもしろさを感じたところ」「『どういうことだろう』『分からない』と思ったところ」に線を引き、グループで共有しました。そして、学習を通してみんなで解決していきたい「問い」を立てました。

5/26 酸とアルカリの正体は?

- 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液を染み込ませた紙に、電気を流す実験です。5分後、色がついた部分が電極の方に移動していく様子が観察されました。

4/25 教員向けICT研修

教員向けに、ICT支援員による研修を行いました。今回のテーマは、「各教科のデジタル教科書の活用方法」です。ICT支援さんには、今後、授業支援にも入ってもらう予定です。