2025/6/19 「児童集会 あいさつについて考えよう」を行いました。

2025/6/17 「いきいき、清水っ子!」を更新しました。

2025/6/2 クラブ活動を行いました。

2025/6/2 第1回学校運営評議会の議事録をご覧いただけるようになりました。

6月の行事予定、献立がご確認いただけます。

2025/5/30 「いきいき、清水っ子!」を更新しました。

2025/5/16 「いきいき、清水っ子!」を更新しました。

2025/5/12 たてわり活動が始まりました。

2025/5/11 清掃活動を行いました。

2025/4/21 一学期学級委員が任命されました

2025/4/8 令和7年度入学式を行いました。

2025/4/8 入学式駐車場として、運動場をご利用いただけます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

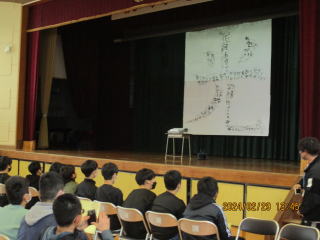

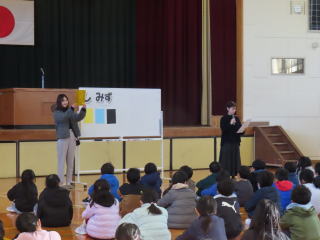

2025/6/19 「児童集会 あいさつについて考えよう」を行いました。

児童会役員が、清水っ子の「あいさつの現状」を問題提起しました。あいさつは人と人とをつなぐ第一歩です。皆でこれからの清水っ子のあいさつを考え、実践できるようにしていきたいと思います。

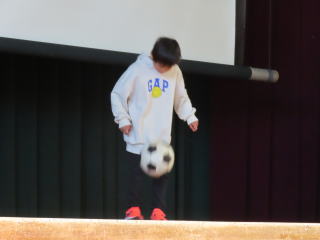

2025/6/2 クラブ活動を行いました。

クラブには、4年生以上の児童が参加します。学年の枠をこえ、自主的に楽しそうに活動にする姿がたくさん見られました。

2025/5/12 たてわり活動が始まりました。

本校では、人間関係づくりに力を入れています。6年生の進行で、自己紹介とじゃんけんゲームを行いました。楽しい活動になるよう励ましていきたいです。

2025/5/11 清掃活動を行いました。

清水小校区の多くの方が参加してくださいました。とてもきれいになりました。いつもありがとうございます。

2025/4/21 一学期学級委員が任命されました。

朝礼で、「友達のがんばっているところをお互いに伝え合いましょう」と校長先生からお話がありました。皆で協力してすばらしい学級をつくっていってほしいです。

2025/4/8 令和7年度入学式を行いました

令和7年度、入学式を行いました。

この日を待っていたと言わんばかりに校庭の桜の木も満開になりました。本年度は、40名の新1年生が入学しました。

校長先生からは、大切にしてほしいことについて3つの話がありました。「友だちを大切にしよう」

「あいさつを大切にしよう」

「勉強を大切にしよう」

3つのことを大切にしながら、小学校6年間で様々なことを学び、大きく成長してくれることを願っています。

本年度も清水っ子の健やかな成長のために、ご支援・ご協力いただきますようお願いします。

2025/3/24 令和6年度修了式を行いました。

令和6年度、修了式を行いました。

壇上でお話をしていると、この1年であったいろいろなことが思い出されました。

うまくいったことも、なかなか思い通りにならなかったこともありますが、その一つ一つを成長の糧にして成長できたからこそ、今の清水小学校の今の子どもの姿があります。小さいけれど確実な一歩を見逃さず、温かくその成長を見守ってくださった担任の先生方、保護者の皆様、地域の皆様に改めて感謝したいと思います。

令和7年度が、またすぐに始まります。次年度も引き続き清水っ子の健やかな成長のために、ご支援・ご協力いただきますようお願いします。

1年間、ありがとうございました。

2025/3/19 卒業式が挙行されました。

令和6年度の卒業式が挙行されました。

6年生の合唱「栄光の架け橋」、456年生の合唱「旅立ちの日に」、呼びかけの声、拍手の大きさ、姿勢。そこにいる全員が自分にできることを精一杯やっていました。卒業生はほぼ全員が涙を流し、5年生の子も、「感動して泣きそうだった」という子がいました。小学校の卒業式でこんなにたくさんの子が泣く卒業式を見たことがありません。

今日、体育館にいた全員が感動して胸が熱くなるような素晴らしい式だったと思います。

式の最後に、保護者の方々に子どもたちからのサプライズのお手紙を渡しました。これまでなかなか素直に感謝の気持ちを伝えられなかった子もいると思いますが、それぞれの言葉で感謝の気持ちを述べながら手紙を渡しました。手紙をもらった保護者の皆様が涙を流して喜ばれる姿を見て、子どもたちの感謝の気持ちが伝わったんだなと、職員一同うれしく思いました。

卒業生の皆さんへ。この2年間、皆さんは最強の学年を目指してきました。みんなで取り組む活動で感動できる学年。みんなで苦しみを乗り越え、喜びや楽しさという光を見いだすことができる学年。それができる皆さんは、誰がなんと言おうと『最強の学年』です。

最強の学年である皆さんの、明るい未来とさらなる活躍を心から祈っています!

卒業おめでとう!!!!

2025/3/13 卒業式の練習が佳境を迎えています。

6年生だけの練習風景です。今週火曜日に予行練習が行われました。

「最強の学年」を目指している6年生にとって卒業式は、下級生に最強としての背中を見せる場であり、地域の方や保護者の方々に最大の感謝の気持ちを表す場であり、自分たちが最高の感動をもって締めくくりたい最後の大舞台です。今でも十分本番を迎えてもいい状態ですが、ここからさらに2つ3つギアを上げたいと担任の先生は鼻息を荒くしています。期待をかけた分、答えてくれる子達ですので、どこまで高みに登れるか、とても楽しみです。

2025/3/3 後期児童会役員選挙が行われました。

令和7年度前期に学校の活動の中心となる児童会役員選挙が行われました。

会長1名(6年生)、副会長1名(6年生)、執行委員4名(6年生1名、5年生3名)の定員に対して、会長2名、副会長4名、執行委員12名(6年生4名、5年生8名)が立候補してくれました。清水小学校を楽しい学校にするために、また安心して過ごせる学校にするために、自分に何ができるかを考えてくれる子がこんなにたくさんいるということが分かって、とてもうれしく思いました。

当選した子はもちろんのこと、落選した子も、結果としては残念ではありますが、その思いは決して否定されるわけではありません。むしろ落ちるかもしれないリスクを背負ってでも、いい学校を作りたいという気持ちを持ってくれたことに対して、大いに賞賛したいと思います。ぜひ当選した子も、当選できなかった子も、胸を張ってこの結果を受け止め、みんなで一緒に学校を盛り上げてほしいと思います。

2025/2/27 卒業生を送る会を行いました。

卒業間近のビッグイベント、卒業生を送る会を開催しました。

今年はPTAの委員の方もお招きして、いつもより多いギャラリーで行いました。ひょっとしたら保護者の方が見ているので動きが硬くなるのでは?という心配もありましたが、全く杞憂でした。子どもたちは6年生のために、かわいいダンスを披露したり一緒に踊ったり、卒業をかけて勝負したり、この日の宿題なしをかけてゲームしたり、忙しい合間を縫って練習した成果を見せてくれました。

6年生の子達からも「感動した」という感想が聞かれるなど、6年生だけでなく、清水の子達全員にとって最高のイベントになったと思います。

これが終わればもう残っている行事は卒業式のみ。さて6年生の皆さん、1年から5年までのみんなの思いを受けて、いよいよ最強の学年による最強の卒業式を作っていく気持ちが高まってきましたね。

2025/2/18 幼保交流会を行いました。

来年度清水小学校に入学する保育園、幼稚園の子達が来校してくれました。

今年度は、例年と違って1年生の子達が園児の皆さんをエスコートすることになりました。9グループに分かれて、学校を案内し、体育館に入ってそれぞれのグループで決めた遊びで一緒に遊びました。かわいい1年生がかわいい園児の皆さんをエスコートする姿を見て1年間の成長を感じました。たくさんの園児の子達を笑顔にできた1年生の子達に100点満点をあげたいと思います。

学校探検では、どうしても人手が足らず保護者ボランティアの方にもお手伝いいただき、大変助かりました。

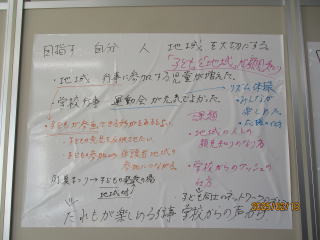

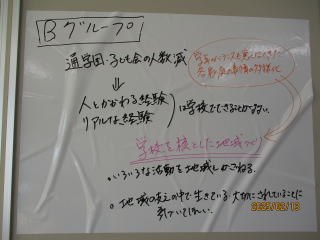

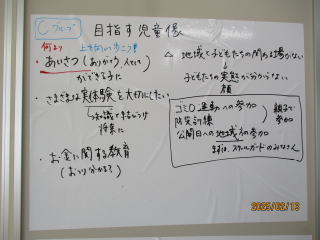

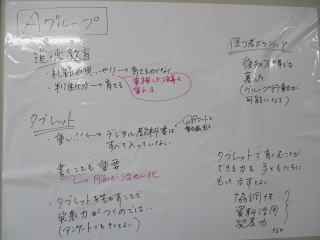

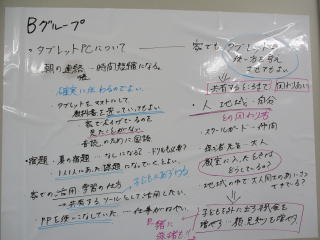

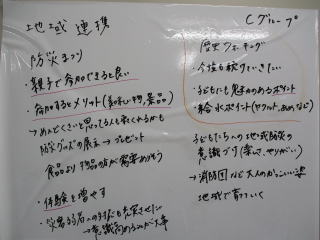

2025/2/13 学校運営協議会を開催しました。

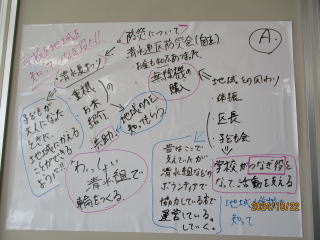

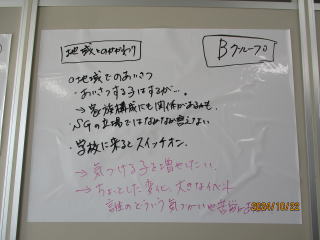

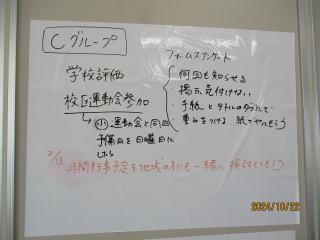

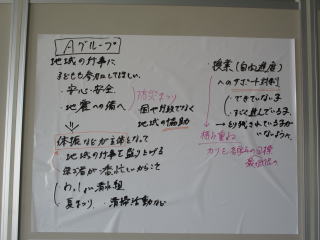

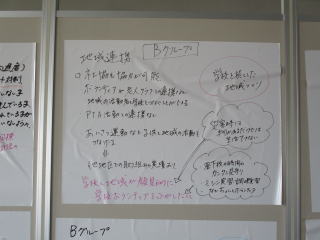

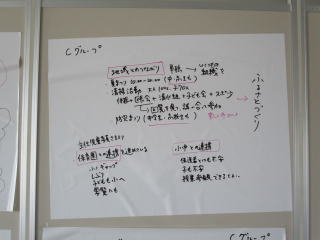

地域代表の方や保護者代表の方と学校の運営についてお話しする学校運営協議会が開催されました。学校運営協議会の意義はたくさんあるのですが、一番は子どものことを地域や保護者の方と一緒に考えられるということにつきると思います。前半は今年度の取組についてお伝えし、後半は3つのグループに分かれて、清水っこがいいなと思える点や、ここを頑張ってほしいという点を話し合いました。

会はとても賑やかに進み、たくさんのご意見やご助言をいただきました。学校としても、清水小の今年度の取組を、地域の方や保護者の方にたくさん「自慢」できたので、大変有意義な時間になりました。

会の終了後、皆さんに給食を召し上がっていただきましたが、メニューは三大人気メニューの一角を担う揚げパンでした。参加された委員の方々には、心もお腹も一杯になっていただけたのではないかと思います。

2025/2/13 児童会企画でじゃんけん列車をしました。

児童会の企画で、全校じゃんけん列車を行いました。

音楽が止まってじゃんけんをするたびに悲喜こもごも、大きな歓声が上がります。4連休が明けて若干沈みがちだった清水っこが一気に笑顔になりました。

最後に児童会から「楽しかった、で終わる会にしてほしくない。じゃんけん列車でできた絆を大切にして、これからもお互いに声を掛けてほしい」と思いのこもったスピーチがありました。このスピーチのおかげで、ねらいがはっきりしているとてもいい活動になりました。

児童会のみんな、お疲れ様でした。いい会を催しくれてありがとうございました。

2025/1/28 外で遊ぼうキャンペーン実施中

体育委員会の企画で「外で遊ぼうキャンペーン」を実施しています。運動場の半分を使い、中学年、高学年が日替わりで体育委員会が企画したブースでそれぞれの遊びをする、というものです。寒くなるとなかなか外に遊びに行かなくなりますが、5,6年生が考えた遊びに、今日は低学年の子達が楽しそうに参加する様子がなんだかほっこりします。

これが少しでも清水っ子の体力向上につながっていくといいなと思っています。

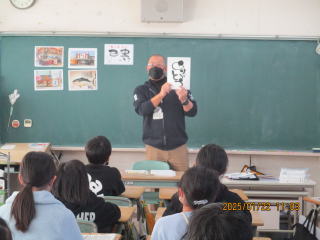

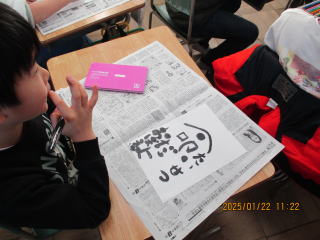

2025/1/22 4年生が自分の気持ちを「描」きました。

己書(おのれしょ)道場から、師範の方々をお招きして、好きな字を「描」く、という活動を行いました。毛筆ペンを使って好きな文字を書くのですが、左から右、上から下、二度書き禁止など、習字でよく言われる書き方ではなく、右から左でもOK、下から上でもOK、二度書きOK、文字として読むことができればOKというゆるやかさ。横で見ていて文字を「書く」というより「描く」でした。

子どもたちは思い思いの言葉を、それぞれの書き方で、それぞれの思いのこもった文字を「描」いていました。己書道場の皆様、大変貴重な体験ができました。また来年もよろしくお願いします。

2025/1/18 清水連区で初の一斉防災訓練が行われました。

清水連区自主防災会が主催、区長会、体育振興会、わっしょい!清水組の共催で連区初の一斉防災訓練が行われました。昨年度末に話題が出てから約1年を掛けて地域の方々が「共助」の形を整えてくださいました。加藤市長をはじめ、他地区の市議会議員やまちづくりの会長もお越しになり、本校児童60名を含め約190人が参加したビッグイベントになりました。

子どもたちには、「地震があったときに困らない人はいない。でもお互い助け合える形があれば困る程度を少なくすることができる。地域の人たちがみんなの見えないところで、みんなの生活を守るために頑張ってくれていることを知っておきましょう」ということを担任を通じて伝えました。きっと有事の時には、「自分にできることはないか」を考えられる子がたくさんいると思います。

清水の子達はこういう地域の方々に見守られて育つことができ、本当に幸せだと思います。

2025/1/10 雪!

今シーズン初の積雪。朝から子どもたちが大興奮です。「ネコはこたつで丸くなる」という歌がありますが、子どもたちはこたつで丸くなるどころか、外で大はしゃぎでした。

改めて写真で見るとすごい雪ですね。先生達もはじめは「職員室から出たくないな~。」と言っていましたが、いざ運動場に出たら、やっぱりスイッチオンして、子どもよりもはしゃいでいたように見えました。今シーズンはあと何回雪遊びができるのでしょうか!?

2025/1/7 明けましておめでとうございます!

3学期が始まりました。

みんなもっと暗い顔をして登校するかと思いきや、朝から動物園かと思うような賑やかな声が各教室から響いていました。きっと楽しい冬休みだったのでしょう。

始業式では、校長より「目に見えないありがとうを見付けることの大切さ」について、生徒指導主任からは、「当たり前のことを当たり前にできるように」というお話しがありました。

令和6年度も残り3ヶ月です。清水っ子のみんなが、この3ヶ月で成長の階段をいくつ上れるか楽しみです。

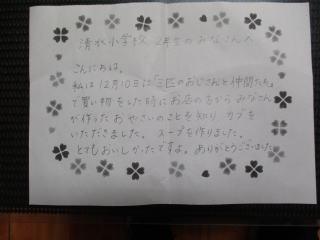

2024/12/23 地域の方から温かいメッセージをいただきました。

先日、清水小学校の北にできた八百屋さん「三匹のおじさんと仲間たち」に、まち探検で2年生が2回目の訪問をしました。

お店にお願いをして、小学校で作った野菜を店頭に置きお客様に自由にお持ちいただく代わりに、子どもたちに一言メッセージを送っていただく、という取組をしました。野菜を持って行かれた方からは、たくさんの温かいメッセージを寄せていただきました。子どもたちも自分たちが作った野菜が多くの人に喜んでもらえたことを知り、とてもうれしそうでした。お店のスペースを提供してくださった「3匹のおじさんと仲間たち」の関係の方と、メッセージにご協力いただいた方に心から感謝いたします。

今学期、地域の方にはたくさんたくさんお支えいただきました。3学期も引き続き清水小学校の子どもたちの健やかな成長のためにお力添えいただきますよう、お願いいたします。

2024/12/23 2学期の終業式が行われました。

今学期は多くの場面で、清水っ子の素敵な姿がたくさん見ることができました。運動会などのビッグイベントはもちろんのこと、日常生活の中でもトイレのスリッパを自主的にそろえる子、校長室の前にある花台を頼まれてもないのにきれいに拭いてくれた子、掃除の時間が終わっても、廊下の汚れを一生懸命ぞうきんで拭いてきれいにしてくれた子、100m離れたところから元気な声であいさつをしてくれた子・・・。思い出せばキラキラした姿がたくさん頭に浮かびます。

本日の終業式では、校長と生徒指導主任から、「3学期も素晴らしい学期になるよう、また令和7年度につながる学期になるよう、冬休みは危険から遠いところで過ごしてほしい」と子どもたちにメッセージを送りました。

清水っ子の皆さん、しばらく会えないのはとても寂しいですが、3学期の始業式には、みんな笑顔で会いましょうね。よいお年を!

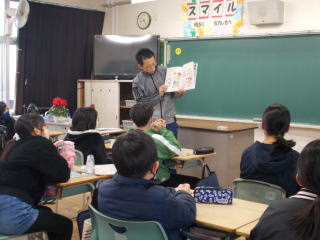

2024/12/18 6年生で歴史講話が行われました。

「稲沢市ふるさとガイドの会」の方5人をお招きして、6年生を対象に地域の歴史を勉強する「歴史講座」を行いました。近辺で出土した土器や石器、本物の銅鏡や銅鐸のレプリカなど、普段博物館ではガラス棚の向こう側にある貴重な遺物を目の前にずらりと並べ、それを自由に触りながら素朴に感じた疑問をその場でふるさとガイドの方にお答えいただくスタイルで授業を行いました。子どもたちは土器のかけらを手にしながら、数千年も昔の人たちが、この器で何を食べたのだろう、この石器で何を切ったのだろうと、ちょっとしたタイムスリップを楽しんでいました。

2024/12/17 清水っ子まつりを開催しました。

「つながろう わになろう」のスローガンの元、みんなが、みんなのために、どうしたらみんなが楽しめるイベントになるか、みんなで真剣に考えました。

先生の手を借りず自分たちの力で、低学年から高学年まで全ての子が楽しめるイベントとして形にできたことが素晴らしいと思います。

児童会の皆さん、6年生の皆さんもお疲れ様でした。楽しいイベントにしてくれてありがとう。

2024/12/13 赤い羽根共同募金で集まったお金を社協に渡しました。

児童会が中心となって集めた赤い羽根共同募金ですが、本日、社会福祉協議会の方にご来校いただき、お渡しすることができました。児童会の子達は、募金を渡した後、どう使われるかなどいろいろな質問を社会福祉協議会の方にしました。募金に協力してくれたたくさんの人にその活用の仕方をちゃんと伝えなければならないという責任の強さをうれしく思いました。

今度の児童集会で伝える機会を作るそうです。

2024/12/11 あいさつロードで「おはようございます!」

5年生は今年度、様々な場面で実行委員会を作り、必ずどこかの実行委員会に所属する形で学年や学校を盛り上げる取り組みを実施しています。

今週始めたのは「あいさつロード」という取り組みです。登校を終えた児童が昇降口付近で残り、登校する他の児童へのあいさつを促す運動をしています。5年生だけに任せていてはいけないと、最強の学年を自負する6年生も参戦し、高学年全体であいさつを盛り上げてくれています。写真は1年生が通過するときに、みんなでしゃがんで同じ目線であいさつをしようとしているときの様子です。優しいなあ。

目指す児童像の一つ「人を大切にする子」の姿がそこにありました。

2024/12/9 保護者の方が花壇の整備をしてくださいました。

懇談会を終えた保護者の方から、花壇整備の申し出がありました。驚いたのは土も苗もお持ちいただいていて、何と2時間以上かけて花の植え付けをしてくださいました。学校は、こういった地域や保護者の皆様の温かい支えの中で運営をしていることを改めて感じる機会になりました。

さて、花壇の変化に何人の子が気付くでしょうか。こういうふとした変化から「支え」に気付ける子、「支え」に気付いて感謝できる子を育ててきたいと考えます。

2024/12/5 図書委員会による読み聞かせがありました。

12月6日、図書委員会による読み聞かせがありました。人権週間にちなんだキャンペーン活動で、図書委員会の子どもたちの心を込めた丁寧な読み聞かせに、難しい内容ではありましたが真剣にお話を聞く様子が見られました。人権週間では他にも道徳でも「人権」について学び、たくさんの種を子どもたちの心にまきました。人権週間だけでなく、日常の関わりの中で相手に対する思いやりや理解を感じる機会が増えれば、きっと今子どもの心にまいている「人権の種」がいつか芽吹き、大きな花を咲かせると思います。

図書委員会の皆さん、ありがとうございました。

2024/12/2 人権週間が始まります。

12月4日から12月10日までの期間で人権について理解を深める取り組みを行います。そのスタートとして校長より人権講話をしました。人権講話では、悪口を言われているA君と悪口を言っているB君の話をし、「みんなの周りに悪いところばかり見られているA君はいませんか?、みんなの中に人の悪いところばかり見ようとするB君はいませんか?」と呼びかけました。人のいいところを見ようとすることは人権の理解の第一歩だと思います。この人権週間を自分を見つめるいい機会にできたらと考えています。

校長室の前にある校内の草花を紹介するコーナーでは、それぞれ色も形も違うひょうたんが寄り添って仲良く笑っています。

2024/11/30 清水校区内秋のウォーキングイベントに参加しました

体育振興会主催で「清水校区内秋のウォーキングイベント」が開催されました。総勢120名の方が参加する大きな地域行事となり、地域の方に交じって、児童、保護者の方、本校職員もたくさん参加しました。想定を超えた大人数の参加でしたので3つの班に分かれて、竹腰城跡、八剣社、淺井神社、明蔵寺を巡りました。ポイントごとにふるさとガイドさんから説明を聞くことができ、子どもたちも昔々の清水の様子に思いを馳せていました

こんな素敵な会を催してくださった体育振興会の方々、わっしょい清水の方々に心から感謝、感謝です。

2024/11/26 調理員さんへの感謝の気持ちを表しました。

給食委員会の取り組みで、各クラス1枚ずつ画用紙が配られ、一人一人が描いた調理員さんへの感謝の気持ちをまとめたものが、各会の配膳室の扉に掲示されました。どのクラスもカラフルに彩色し、心のこもったメッセージに華を添えていました。

調理員さんと普段関わることがないだけに、直接お礼を言うことが難しいですが、こうしてなんとかお礼の気持ちを伝えたい、という清水っ子の思いはとてもうれしく思います。

給食委員会の皆さん、素敵な企画をありがとう!

2024/11/16 来年度に向けた話し合いが始まりました。

来年度、何を大切に学校運営をしていくかを話し合うための、「次年度検討委員会」を開催しました。今後の検討のベースになる前提として、今回は「清水小学校の魅力」を自由に話し合ってもらいました。話し合われた内容で、「清水小学校の魅力」として一番多く出された意見は「子どもが素直で褒めがいがある(褒めたら褒めた分だけ反応がある)」「地域や保護者の理解が深く、支えが手厚い」でした。

今後、ここで出てきた「清水小の魅力」を、さらに向上させるために何をするとよいかを、「現職グループ」「生徒支援グループ」「特活グループ」に分かれて、学習面、行事予定の面、行事計画の面、生徒指導面、特別支援の面など、様々な面から具体的な方策を話し合っていきます。

2024/11/15 「倭太鼓飛龍」さんの演奏を聴きました。

大阪を拠点に活躍されている「倭太鼓飛龍」さんにお越しいただき、芸術鑑賞会を開催しました。はじめて聴く生の和太鼓の演奏に最初は耳を塞いで怖がっていた子も、最後には体全体で太鼓のリズムを楽しむ様子が見られました。太鼓はたたけば音が出るので、音を出すだけなら誰でもできますが、音量やリズム、音の重なりを工夫することでこんなに心が動く芸術になる、ということに驚いている子がいました。

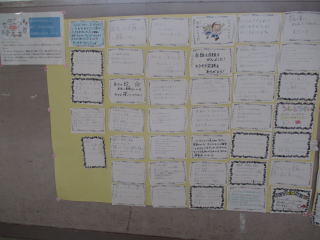

2024/11/11 保護者の方々の運動会の感想を掲示しました。

運動会をご覧いただいた感想を保護者の皆様にお願いしました。

どの感想も、子ども達へのねぎらいと愛情にあふれた内容で、担任一同、心が震える思いで読ませていただきました。今回の運動会は、とても見応えが合ったと思っていますが、同じように感じてくださった保護者の方が多くいらっしゃったんだなととてもうれしく思いました。きっと各家庭でも同じように子どもにお話しいただいたのだと思います。子ども達も掲示した感想をしげしげと眺める様子が見られ、間違いなく励みになっていると思います。

保護者の皆様、ご協力ありがとうございました!

2024/11/7 児童会の前期後期の交代式がありました。

児童会の交代式が行われました。前期児童会の子たちからそれぞれの活躍を報告があり、その後、後期児童会の子たちの頼もしい施政方針演説がありました。前期を振り返ってみるとたくさんの取り組みを考えてくれて、たくさんの笑顔と成長を引き出してくれました。前期児童会の皆さん、本当にありがとう。お疲れ様でした。後期児童会の皆さん、これからの活躍を期待していますよ!

2024/10/22 学校運営協議会を開催しました。

運動会の興奮が冷めやらない10月22日、学校運営協議会を開催しました。

今回は、5年生の授業を参観していただき、現職教育をはじめとして学校運営の現状について報告し、今後の方向性について熟議をしていただきました。廊下を歩いているときに、たくさんの子が元気よくあいさつをしていくので、委員のお一人が、「朝はなかなかあいさつしてくれんが、学校に来るとこんなにあいさつできるんだなぁ」とぽつり。そのつぶやきを聞いたとき、清水小学校のこれからの一番の課題はそこにあると思いました。

地区運動会は中止になってしまいましたが、夏まつりやこれから行われる清水歴史ウォーキング、防災まつりなど、子どもたちは地域の支えの中で生きています。その「地域の支え」に気づける子、目を向けて感謝できる子を育てていくことが、本校の目指す児童像の一つ「地域を大切にする子」の育成につながると考えます。

まだまだ道半ばですが目指す先を見据えて、一歩一歩歩みを進めていきたいと思います。

2024/10/19 運動会を開催しました。

どんよりとした曇り空の下、10時頃から雨が降るという予報の中で行われた運動会。参加した全員が「どうなることやら」と不安を抱えてのスタートでした。

でも、始まってしまうと曇り空なんて何のその。子どもたちの元気で雨が降り出すのをなんとか食い止め、リレーが終わった瞬間から大雨になるという奇跡的な運動会になりました。子どもたちの元気は、地域の方も驚くくらいで、みんなで応援合戦の代わりに歌った校歌は、元気すぎて完全に雨マークがついていた時間だったにもかかわらず、雨雲を吹き飛ばし晴れ間が見えるくらいでした。ただ、閉会式と、午後に予定していた地区運動会がなくなってしまいました。地区運動会は、校長先生もハンターとして出場する気満々だったので中止になってしまったことはとても残念でした。中止にはなってしまいましたが、みんなが楽しめる運動会にするために、たくさんの地域の方が一生懸命準備してくださったことはちゃんと覚えておきましょうね。

2024/10/9 謎のボランティアグループ、現る!

2年生の子が校長室をノックするので「何かな?」と聞くと、「トイレ前の廊下を掃除している人がいる!」というので、意味も分からずそこに向かうと、なんと、お昼の放課にもかかわらず掃除に熱中している謎のグループが。何をしているかを聞くと「磨くときれいになるんだよ」と当たり前だけど、なかなか言えない素晴らしい答えが返ってきました。

誰かに褒めてもらいたいからいいことをする、というのではなく、自然と自分のやることが周りのためになっている、周りのためになる行動が気持ちがいいと感じる、というのは素晴らしいことだと思います。目指す児童像の「人を大切にする子」が増えてきているな、ということを実感した瞬間でした。

2024/10/8 2年生が明治保育園の年長さんと交流しました。

2年生が実践している生活科の「わくわくおもちゃランド」を保育園でも展開しました。2年生の子どもが作ったゲームを出店のようにして、来年清水小学校に入学する年長さんと一緒に遊ぶ、というものです。2年生の子たちもどちらかというと普段は世話される側ですが、この日は世話をする側のお兄ちゃんお姉ちゃんとしてかっこいい姿を見せようと頑張る姿が見られました。保護者ボランティアの方も7名ご参加くださり、賑やかにおもちゃランドのお祭りの時間を楽しむことができました。2年生の子たちが頼もしく見えたのは気のせいではないと思います。

明治保育園の年長さん、保育士の皆さん、ありがとうございました!

2024/10/1 昇降口の掲示板が完成しました。

長年の懸念だった昇降口の掲示板。何年も前に作られたまま、ずっと古い情報が掲示されていました。前期の児童会の子たちが、ずいぶん気にしてくれて、2学期スタートから放課を使ってコツコツと改修をすすめてくれました。

児童会の皆さん、ありがとう!!

2024/9/17 後期児童会役員選挙が行われました。

自民党の総裁選、立憲民主党の代表選が近く、それぞれの候補が熱弁を振るっていますが、本校もそれに負けないくらいの熱い戦いがありました。後期児童会役員選挙です。

会長1名、副会長1名、執行委員4名の椅子に、6年生が5名、5年生が8名も立候補しました。これは、清水小学校をもっとみんなが楽しく過ごせる学校にしたいという思いをもっている子が多いということの裏返しだと思います。演説の中には、普段から話している3つの目指す児童像や、2学期のスローガンである「節目と見せ場」を盛り込みながらお話しする子がいて、先生たちと同じ思いをもって学校を盛り上げたいという思いを感じ、うれしく思いました。

2024/9/13 福祉実践教室が行われました。

本日は、講師のお話と車椅子・ヘルプガイドの2つの講座をお願いしました。講師の柴山様からは、「やってもらって当たり前の人になってはいけない。」「『人の役に立つ人、感謝できる人』になってほしい」というお話しをいただきました。ご自身の思いを一生懸命子どもたちに伝えようとする姿に、感動して泣き出す子もいました。子どもたちにとって大変意味のある会になりました。

2024/9/11 運動会の練習スタート!

いよいよ運動会に向けての練習がスタートしました。今年度はラジオ体操をやめて、音楽とともに運動会の一日の動きをイメージするという楽しい趣向を入れた準備運動をやろうと思っています。朝から子どもたちの楽しげな声が響いています。

2024/9/2 いよいよ2学期のスタートです!

長くて短かった夏休みも終わり、真っ黒に日焼けした子が元気に登校をしました。今日は「いよいよ2学期がスタートするな」と清水小の先生方全員が期待とやる気で笑顔がこぼれる一日になりました。始業式でも、夏休み明けでボーッとした子はほとんどおらず、みんないい姿勢で、いい顔でお話を聞くことができました。

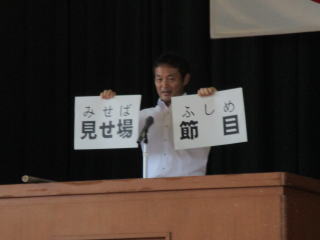

2学期のキーワードは「節目と見せ場」です。1年前にも同じ話をしましたが、たくさんの子が1年前の話を覚えていてくれて、「あ!知ってる!節目だよね!」と声を上げてくれる子がいました。2学期はたくさんの行事があります。頑張るところは頑張る。楽しむところは楽しむ。自分でしっかりと節目を作りながら、楽しむべきところで楽しめる、そんな2学期になってくれたらいいなと思っています。

2024/8/10 清水連区夏まつりが開催されました。

清水連区夏まつり実行委員会主催で、体育振興会・区長会・清水小PTA・わっしょい清水組の共催、明治まちづくり推進協議会の後援により、清水小学校において夏まつりが盛大に開催されました。本格的な雅楽の演奏、PTAによる読み聞かせからスタートし、清水小児童のピアノ演奏会をはじめとした清水音楽まつりでは、弦楽合奏やドラム体験、中国打楽器体験がありました。また、運動場ではステージ企画として、フラダンス、特技披露、大声選手権が行われました。

涼しくなってきた夜の部では、出店企画として、ポップコーンやかき氷コーナー、モルック体験コーナー、グラウンドゴルフ体験コーナー、ストラックアウトコーナー、ソフトバレーゲームコーナー、アマチュア無線体験コーナーなど、楽しいコーナーが盛りだくさん。「はたらくクルマ」の大集合も子どもたちを興奮させました。

日が暮れて暗くなってくると、さらにたくさんの人が運動場に集まり、音楽に合わせて踊る人や、久しぶりに会う友達と旧交を温める人、それぞれの楽しみ方で夏まつりを楽しむ姿が見られました。

ここまでご準備いただいた実行委員会の皆様、わっしょい清水組の皆様、このお祭りのおかげで、地域と顔見知りになれた子どもがたくさんいると思います。本当によい機会を作ってくださり、ありがとうございました。

2024/8/9 夏休み本番。先生たちもがんばっています。

夏休みになって、校内の子どもの声がなく、かわりに校庭から蝉の元気な声だけ聞こえてくると、子どもがいない寂しさが際立つ気がします。

「夏休みは先生も休みになるんですか?」という質問をよくいただきますが、決してそんなことはありません。子どもがいない期間を使って普段できない研修をたくさん行っていますので以外と忙しいです。写真は、8月5日に行った不審者訓練の様子と、8月6日、8日に明治保育園、片原一色保育園の両園で行われた「清水チームワークアップ会議」の一場面です。

夏休みですが、先生たちも頑張っています。清水っ子の皆さんも充実した夏休みを送ってくださいね。

2024/7/19 1学期が終了しました。

いよいよ夏休みです。1学期間があっという間だったか、ゆっくりだったかを聞いたら、ほとんどの子が「あっという間だった」に手を挙げました。きっと楽しいことが多かった1学期だったのだと思います。今学期は、様々な面での成長が見られましたが、終業式の式辞では、たまたま見られたちょっとした優しい行動についてお話をしました。誰からも見られず誰からも褒められないことでも、自分が大事だと思うことをちゃんとやる、丁寧にやる、そんなところが見られるようになったのも、清水っ子の成長の一つだと思います。

充実した夏休みを過ごして、2学期、キラキラとした目で登校できるといいなと思います。楽しかった夏休みの思い出を、たくさんたくさん聞けることを楽しみにしていますよ!

2024/7/18 上級生が下級生対象にタブレットPC講習会を開きました。

6年生が1年生に、5年生が2年生に、それぞれ下級生の教室に出向き、タブレットPC講習会を行いました。タブレットPCは習得率に個人差があり、担任の先生一人ではどうしても手が回らないところがあるため、高学年の子たちがミニ先生となって下級生に丁寧に教えてくれました。1年生、2年生の子たちも、お兄さん、お姉さんが優しく教えてくれるので、大喜びでいろいろと質問をしながらタブレットPCの使い方を学んでいました。

異年齢での関わりの中で見られた笑顔はとてもよいものでした。

2024/7/16 清水小の階段にいなっぴー登場!

6年生の図工で「ここから見ると」という単元があります。場所や視点を変えると一つの形として見えてくる作品を作る単元です。ある子の発案で、廊下に作ってみようということになり、現在清水小の至る所の階段に「かきごおり」や「牛丼」などが登場しています。

突然の6年生バンクシー作品に、低学年の子たちが大喜び。「あそこに○○があるよ!」「僕は4個見つけたよ!」と学校探検をしていました。これまで階段を数段飛ばしで駆け上ったり、飛び降りたりする子がいて、先生に叱られる様子が見られましたが、この6年生版バンクシーが現れたら、そこはじっくりゆっくり階段を上り下りする子が増えました。

計算通りですね。さすが清水小の6年生です。

2024/7/12 臨時で朝礼を行いました。

最近、通学団で高学年の子が低学年の子の世話をしっかりしている様子を地域の方から褒めていただくことがありました。一方で酷暑の中の登下校や、登下校中のトラブルなど、課題もたくさんあります。

そこで、夏休み直前で気持ちがふわふわしているこの時期に、通学団での登下校についてお話しをする機会を作りました。その中で、団長さん、副団長さんをはじめとした高学年の子たちに「いつもありがとう」というお礼と、全員が笑顔で学校に来て、全員が笑顔でお家に帰れるように、大きい子も小さい子もみんなで安全安心の登下校を心がけてほしいと伝えました。

その後、児童会スローガンが体育館の壁面に掲示されたことを受け、改めて全校にスローガンに込められた思いを発表してくれました。

通学団の話も、児童会スローガンの話も、全員が真剣に聞く様子が見られるなど、臨時で朝礼を行った意味を考えてくれたと思います。

2024/7/2 4年生が情報モラル教室を行いました。

4年生が、e-ネットキャラバンの菅沼祐司様をお招きして、情報モラル教室を行いました。

ネットいじめやなりすまし・誘い出し、個人情報の扱い、ネット詐欺、チェーンメールなどなど、これから起こりうる身近なリスクについてお話しいただきました。昨年度は6年生で行いましたが、今年度は、これからネットの活用が活発になっていく4年生で実施をしました。

菅沼様からは「使う時間、閲覧する内容、どこで使うか(場所)など、家族でルールを決めて、そのルールを守って利用することが大事。もし『あれ?』と思うことや『大丈夫かな?』と思うことがあったら、必ず家族や先生に相談しましょう」とお話しをいただきました。

2024/7/1 七夕の笹にお願いの短冊を飾りました。

地域の方に分けていただいた笹に、お願い事を書いた短冊を飾りました。

お願い事を見てみると、「かぞくとずっといられますように」「いちごを100こたべられますように」「とまとがたべられますように」「えがうまくなりますように」などかわいいお願いがたくさんありました。中には「せかいにぽけもんがいますように」という夢のあるお願いもありました。

みんなの願いが叶うといいですね。7月7日は晴れて、織り姫様と彦星様がちゃんと出会えますように。

2024/6/22 野外教育活動に行ってきました。

6月21日(金)、22日(土)の日程で、野外教育活動に行ってきました。

出発前に、5年生には「『満足』で終わるのではなく、もう一つ高いステージの『感動』で終われるように、学年のスローガンである『輝け 星のように』の達成に向けて、全てを全力でやってほしい」と伝えました。子どもたちは、その言葉の通り、全力であいさつをして、全力でご飯を作り、全力でスタンツをやり、全てを全力で取り組むことができました(中には全力ではしゃぎすぎて叱られた子も・・・)。

全力のキャンプファイヤーでは感動のあまり号泣する子もいましたが、その号泣する子を見て「がんばれ」と応援したり、「俺も泣きそう」と共感する姿が見られ、見ている教師も胸が熱くなりました。

たった2日間でしたが、すごくすごく成長する様子が見られました。5年生のこれからが楽しみです。

2024/6/20 たてわり遊びがスタートしました。

たてわり遊びがスタートしました。高学年の子がいろいろと計画して、学年を超えて楽しめる遊びを考えてくれます。朝の時間を使って実施していますが、はじめはみんな表情が硬かったものの、遊び始めると、一気に表情が緩み、楽しそうな笑顔が学校中で見られました。

2024/6/6 保護者ボランティアの方にたくさんご助力いただいています。

今年度は、保護者の皆様にボランティアを募集して授業に参加してもらう機会を増やしたいと考えています。写真は6月6日に行われた5年生の調理実習の場面です。先日は1年生の通学路を歩こう、2年生の町探検と野菜の苗植えで、保護者ボランティアの方にお手伝いいただきました。参観日や公開日と違い、お子様の活動をさらに近くで見ていただく機会にもなりますし、お子様の友達と顔見知りになる機会になると思います。今後も機会をとらえて、たくさん募集をかけていきたいと考えていますので、積極的にご応募いただけると大変ありがたく思います。よろしくお願いいたします。

2024/6/5 5年生があいさつのキャンペーンをやっています。

5年生の学年掲示板です。5年生は今年度「輝け 星のように!! 元気星 笑い星 助け星」を学年スローガンにしています。野外教育活動が近づいていますが、最高の野外教育活動にするために「最高のあいさつを目指していこう」と学年のリーダー会が企画してくれました。確かに今年度は、高学年が中心にすばらしいあいさつの輪が広がっており、リーダー会の企画が大きく貢献しているように思います。ポイントが4つあり、①元気で気持ちのよいあいさつ、②相手の目を見てあいさつ、③笑顔であいさつ、④自分から先にあいさつ、です。この4つのポイントのあいさつができたらその日付が一覧表にポイントとして書かれます。ポイントがたまるとお楽しみがあるそうで、近々リーダー会の企画で楽しいイベントがあるようです。

リーダー会の皆さん、楽しい企画を作ってくれてありがとう!

2024/5/31 あいさつで清水小の絆の輪が広がっています。

児童会が企画したあいさつ運動ですが、一週間が過ぎ、面白いことに気づきました。

ハイタッチをするために目を見ながら近寄ってくる子がたくさんいるということです。これまでは、登校時、下を見ている子が多く、あいさつをされて初めてハッとした顔をしながら「おはようございます」とあいさつを返す様子が見られたのですが、ハイタッチという動作が一つ入ったことで、顔を上げ周りを見てあいさつができる子がとてもたくさん増えました。あいさつの第一歩は、相手を認識することだと思います。基本的で当たり前のことではありますが、それを楽しく進められる企画を考えてくれた児童会の皆さんに感謝したいと思います。

2024/5/24 児童会があいさつ運動をやっています。

児童会があいさつ運動を始めました。児童会の皆さんは、23日の児童集会で「良いあいさつとはどういうあいさつか」を動画にして発表し、24日金曜日から、さっそく昇降口に立ってあいさつをしています。

面白いのは、あいさつをする際、ハイタッチをしようと呼びかけていることです。特に低学年の子は下を向いてあいさつをしている人に気付かないことが多いのですが、ハイタッチをすることで顔を上げるし、周りの人に気付くことができます。また、高学年の子でも手を差し出すと、照れながらも笑顔でハイタッチに応じてくれます。結果としてあいさつを通して笑顔になっていく様子が見られます。児童会の皆さんは、本当にいい活動を始めてくれました。

今年度の児童会のスローガンは「つながろう 輪になろう」です。あいさつを通して清水の絆が広がっていくといいなと思います。

2024/5/20 学校運営協議会を開催しました。

第1回学校運営協議会を開催しました。学校の運営方針をご承認いただいたのち、4年1組のタブレットPCを使った自由進度学習の様子を参観していただきました。授業参観後に3つのグループに分かれて自由にお話ししていただいたところ、前日に清掃活動があったこともあり、地域とのつながりについての話題で盛り上がりました。

能登半島地震の報道で、防災グッズを完璧に準備していた方が「実際に地震が起きたら、モノだけあっても生活できない。『助けて』と誰かに言える環境が大事。だから普段からの人とのかかわりはとても大切」とお話していました。ただ、人とのかかわりの機会はそんなに簡単にできるものではありません。そう考えると地域の行事は、人とかかわるよい機会ではないかと思います。子供が楽しく参加できる行事が増えれば、保護者の方も参加されます。子供と保護者が集まれば、そこに「地域の集まり」ができ、顔見知りができる機会が増えます。学校は、そういう自然な形での地域のかかわりづくりに貢献できたらと考えます。

地域のボランティア組織「わっしょい清水組」も立ち上がりました。「わっしょい清水組」とも連携を図りながら、目指す児童像の一つである「地域を大切にする子」の実現に向けて、楽しく地域連携を充実させていきたいと思います。

2024/5/19 体育振興会主催で清掃活動が行われました。

体育振興会の主催の清掃活動が、暑くもなく寒くもなくちょうどいい気候の中で行われました。今年度は区長様からのお声掛けや、老人会、こども会、スポーツ少年団からの参加もあり、大人100名、子供70名、計170名でにぎやかに活動しました。校内の様々な場所に分かれて清掃や草むしりをしていただきましたが、草むしりと併せて、運動場東にある側溝を「わっしょい清水組」のお力を借りてきれいにしました。きれいにしたといえば簡単な作業に聞こえますが、完全に埋まっている側溝を、重機を駆使し子供や大人も総出で土を掻き出すという、なかなか汗をかく作業でした。

本日の活動で、清水小の運動場がとてもきれいになったことは言うまでもありませんが、中には、この会で「久しぶり!何年振り?」と旧交を温めた方もいらっしゃって、それぞれ思い出に残る、また成果のある会となりました。これも、体育振興会の方々をはじめとして、「わっしょい清水組」や区長様、老人会、こども会、スポーツ少年団の皆様などなど、地域のお力添えのおかげだと思います。

今年度、清水小は「自分を大切にする子」「人を大切にする子」「地域を大切にする子」を目指す児童像としています。こういう機会を通して、普段子供たちの意識の下にある「地域」を、意識の上に引き上げ、「地域の支え」に、生活の中でちゃんと気付ける子を育てていきたいと思います。

清水小校区の地域の皆様、本日は本当にありがとうございました!

2024/5/16 縦割り活動がスタートしました。

児童会活動の柱の一つ、縦割り活動がスタートしました。スタートに際して児童会からスローガンが発表されました。今年度のスローガンは「つながろう、輪になろう」です。一人も輪から外れることなく、みんなで楽しく学校生活が送れるように、清水小の絆を作っていきたいという思いが感じられて、とてもいいスローガンだなと思います。

縦割り活動では、お互いの自己紹介をにこにこと笑顔で聞く場面や、恥ずかしくて固まってしまった低学年の子のところに高学年の子がスッと寄り添い、手助けする場面が見られました。これから何回かの縦割り活動を通して、清水小学校の「輪」が大きく広がっていくといいなと思いました。

2024/5/10 学校の「緑」が濃くなってきました。

野菜名人の加藤福徳様を講師に、保護者ボランティアの方にもお手伝いいただき、野菜の苗植えをしました。

春も深まり、畑だけでなく木々の新芽も緑が濃くなってきています。学校中の緑が濃くなってくると、子供たちの学校生活も「新しい学年に慣れる」という段階から「成長への次の一歩を踏み出す」段階に移ります。「新しい葉っぱが出たよ」「つるが棒に巻き付いた!」など、子供たちが学年菜園の野菜の成長を日々喜びをもって見守るのと同様、大人も日々の子供の小さな成長を見落とさず、その成長を一緒に喜べたらいいなと思います。

昨年、足元の花や身近な木々にも興味をもってほしいと始めた校長室前の「清水小学校に生えている草花シリーズ」ですが、足を止めて「今週はクローバーだ」「今週はハハコグサだ」と気にしてくれる子が増えてきました。

今週は「ハルジオン」が校長室前を彩ってくれました。

2024/4/26 幼保小の連携を進めます!

明治保育園、片原一色保育園、保育課、明治スズラン児童センター、清水児童クラブ、子育て相談室なのはなの関係者が清水小学校に集まり、幼児期の保育と、小学校教育のよりよい接続のために、何ができるかを話し合いました。

内容を聞くととても重い会のように感じますが、「気楽に、気軽に、気兼ねなく」をキーワードに、それぞれが普段感じている素朴な疑問や課題をワイワイとお話しして、まずは交流を深めました。

これから入学する子ども達が、幼保と小の間にある段差につまづかず、スムーズに小学校生活をスタートすることができるように、会のあり方を工夫して、この会の趣旨が小学校、保育園、児童クラブの全職員に伝わっていくことをめざしたいと考えています。

2024/4/24 1年生を迎える会を行いました。

今年度、清水小学校の仲間になった1年生の皆さんを迎えて、みんなで楽しい時間を過ごしました。

1年生の子達は、5年生の子達が作ったアーチをくぐって、2年生から4年生が作ったお花のメダルを、6年生の子達に首にかけてもらっていました。みんなで1年生を温かく迎える雰囲気がとてもいいなと思いました。

ちなみに校長先生の名前は、校長先生ではありませんよ。校長先生の名前は田中先生です。

1年生の皆さん、ちゃんと覚えてくださいね。

2024/4/20 学級写真の撮影がありました。

月曜日に予定していた学級写真が突然の雨で延期となり、遅ればせながら金曜日に学級写真の撮影がありました。

今年度は、各学級で好きな場所で好きなようなポーズでとってもよいことにしたところ、清水山であったり、北階段であったり、運動場の遊具であったり、校舎を背にしたり、各学級がそれぞれの場所で最高の笑顔の写真が撮れました。この学級写真の販売は、インターネット上で行います。準備ができ次第、テトルでお知らせします。

ぜひ連絡を楽しみにお待ちいただけたらと思います。

2024/4/4 新入生の皆さん、入学おめでとうございます!

前日の雨が夜には止み、晴天とまではいきませんでしたが、暖かい気候の中、令和6年度入学式を執り行うことができました。一人一人の名前を呼んだ時の大きな声で返事をする姿や、背筋をピッとしてちゃんと話を聞いている姿を見て、とても頼もしく思いました。

令和6年度が始まりますが、新入生の子達と在校生の子達が一緒に楽しんだり頑張ったりする姿が早く見られるといいなと思います。新入生の皆さんを、清水小学校の全員が歓迎していますよ!

そういえば、朝から体育館に迷い込んでいたシジュウカラも、かわいい新入生の皆さんを式の間中、かわいい鳴き声で歓迎していましたね。

2024/3/22 修了式が行われました。

令和5年度の修了式を行いました。各学年の代表の児童はとても立派に修了証を受け取りました。校長式辞では、この1年の清水っ子の成長を話しました。

この1年で特に大きく成長したと思うのは「あいさつ」です。4月では、みんな下を向いていて「あいさつを交わす」ということがほぼできなかったのですが、今は「○○先生、おはようございます!今日も頑張ります!」と言われてうれしいあいさつができる子ができる子が、すごく増えました。中には「校長先生ー!おはようございまーす!」と50m先の向こうから大きな声であいさつしてくれる子がいます。地域からも「清水小の子は気持ちのいいあいさつをしてくれる」「清水小の子が公園で小さい子達と一緒に遊んでくれてとてもありがたかった」など、健やかに育っている様子が聞こえてきます。

令和5年度は、本日で一区切りですが、令和6年度もすぐにスタートします。来年度はどんな姿が見られるか、どんな成長をしてくれるか、とても楽しみです。

来年度も、変わらぬご理解とご支援のほど、よろしくお願いいたします。

2024/3/19 令和5年度 卒業式が挙行されました。

本日(3/19)、卒業生46名全員出席のもと、令和5年度卒業式が挙行されました。この「卒業生46名全員出席」の中で、一年で最も大切な行事である卒業式を執り行えたことは、何よりもうれしいことです。来賓祝辞の中で、平床議員が子ども達全員で「先生」「保護者」「在校生」「地域の方々」と順番にぐるりと会場を見渡す場面を作ってくださいました。卒業生が自分たちを支えてくれている人たちを改めて認識できた瞬間でした。

卒業生にとって卒業式は卒業を祝ってもらう日であると同時に、自分を支えてくれている人に目を向け、感謝の気持ちを改めて実感する日であるべきであると思います。卒業生の皆さん、今日は「おめでとう」と言ってもらった後に、もしくは言ってもらう前に、必ず「これまでありがとう」と感謝の気持ちを伝えてくださいね。

卒業生の皆さんが、多くの素敵な出会いの中で、胸を張って幸せだといえる道を見つけられることと、その道を力強く歩んでいけることを心から祈っています。

46名の卒業生の皆さん、卒業おめでとう!!

2024/3/7 スクールガードさんにお礼の気持ちを伝えました。

寒い日も暑い日も、雨の日も雪の日も、子ども達の登下校を近くで見守ってくださっているスクールガードの皆さんに、子ども達がお礼の気持ちを伝える会を開きました。いつも近くにいてくれるので、いてくれることが当たり前のようになっている子もきっといると思います。しかし、こういう機会に顔を上げて自分の周りに目を向け、自分を支えてくれる人がたくさんいるということに気付けるといいなと思います。

大きな事故はなく今年度が終わろうとしていますが、子ども達が安全に、また安心して登下校できるのも、スクールガードの皆さんをはじめ、地域の方のおかげです。

2024/2/29 6年生を送る会を開催しました。

卒業式を間近に控えた2月29日、6年生を送る会を開催しました。

5年生の児童会の子が中心となって、6年間を過ごした小学校をあと少しで後にする、6年生のお兄さんお姉さんへの感謝の気持ちを伝えるために、とても賑やかでまた心温まる会を催してくれました。

どの学年の内容も、ただ歌ったり踊ったりするだけでなく、そこに一工夫を加えることで、ただの「出し物」から、人を喜ばせる「パフォーマンス」に昇華していたように感じました。特によかったのは、1年生のパートで、全校を巻き込んだダンス(Bling-Bang-Bang-Born)です。1年生の隣で6年生が踊り、他の学年が周りで花を添える、そんな「みんなでイベントを楽しく盛り上げることができる」のが、今の清水小学校のなのだと思います。

6年生には、残り僅かな小学校生活となりますが、一つでもたくさんの思い出を作って、いい卒業式を迎えてほしいと思います。

2024/2/19 学校運営協議会を開催しました。

「学校を核とした地域づくり」、また「地域との協働による特色ある学校づくり」のための学校運営協議会が開催されました。今回で3回目となります。

今年度、本校はたくさんのチャレンジをしましたが、その多くは地域の方々と一緒に作り上げたものでした。前半は今年度の取組を報告し、後半は3つのグループに分かれて今年度の総括と次年度に向けて、地域・保護者・学校の思いや願いをそれぞれ共有しました。目前に迫った令和6年度に向けてどういう方向で学校運営を進めていくのかを考えていくうえで、大変貴重なご意見をたくさんいただきました。

令和6年度も、「学校を核とした地域づくり」の推進を、理念だけでなく形になっていくよう本気で進めていきたいと考えています。今後とも地域の皆様、保護者の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします!

2024/2/19 清水っ子 じまん大会を開催しました!

児童会の企画で、有志の子ども達による「清水っ子 じまん大会」が行われました。参加を呼びかけたところ、たくさんの応募があり、あまりに多くの応募に、2月13日(火)と19日(月)の2回に分けて開催しました。クラスみんなで大縄跳び、ピアノの演奏、跳び箱、2重跳び、テープを使った作品、リフティング、自作のゲーム紹介、お笑い、器械体操、首のアイソレーション、ホッピング、歌など、たくさんの子がいろいろな技や作品を披露してくれました。

さらにうれしかったのは、見ている子達が、自然に沸き起こる拍手や、「がんばれ!」とか「すごい!」などの声援で場を盛り上げてくれたことでした。

このイベントは元々あったものではなく、児童会の子達が「ぜひやりたい!」と校長先生に直談判して作り上げたイベントです。期間のない中でこんなにすばらしい会を作ってくれた児童会の子達と技を披露してくれた子達、場を盛り上げてくれた清水小のみんなに、心からの賞賛と感謝の気持ちを送りたいと思います。

清水小学校のみんな、あなたたちは本当に素晴らしい!!!

2024/2/14 幼保交流会を行いました。

幼保交流会がありました。

明治保育園を始め、片原一色保育園、ぶんきょう幼稚園、小鳩保育園、しんわ幼稚園、はぎわら幼稚園、そぶえようちえん、稲沢保育園、駅前保育園、へいわこども園、栴檀保育園、わかすぎ保育園からかわいい園児の皆さんが清水小学校に来てくれました。

簡単な学校紹介から、ランドセルを背負ってみたり一緒に遊んだりして、楽しく交流ができました。

園児の子達と1年生とが、キラキラとした笑顔で楽しく交流する姿を見て、清水小学校に来てくれた園児の皆さんが清水小学校の仲間になることが待ち遠しくなりました。

2024/2/8 6年生が「歴史講話」を実施しました。

2月8日にふるさとガイドの方を招いて、「歴史講話」を行いました。清水小学校区の地名の由来や、地元の有名人など、歴史の授業では味わえない地域の魅力に触れることができました。また、歴史の授業で出てくる名前と地域とがつながるという意味において、地域愛を育てるという点で大変貴重な機会となりました。

2024/2/3 ウォーキングをしながら清水の史跡を巡りました。

2月3日(土)比較的暖かく雲一つない晴天に恵まれ、「郷土の歴史探訪~光堂川付近の城跡めぐり~」を、稲沢市ふるさとガイドの皆様のご協力のもと実施しました。お休みの日ということもあり、小学2年生から中学1年生の子ども達と保護者の皆様で、33名の参加がありました。

ルートとしては、竹腰城跡、光堂川の川筋(孫八祭のお話を聞きました)、片原一色城跡、西島城跡を巡り、約2.6キロメートルをのんびりと歩きながら、当時の様子に思いを馳せました。歴史を知っている6年生以上の子どもや大人は、福島正則などよく聞く名前と地元の歴史のつながりに思わず感嘆の声を上げ、歴史を知らない5年生以下の子どもも、畑や道路など何気ない風景の中に、昔あったお城やお堀を想像し、「地域の歴史」を感じていました。

「地域愛」を育てていくためには、まずは「自分の住む地域のことを知る」ことが第一歩だなということを実感できた貴重な学びの機会になりました。子ども達の参加にご協力いただいた保護者の皆様と、講師を務めてくださったふるさとガイドの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

2024/2/2 巨大絵本登場!

朝の読書タイムに、1年1組に巨大絵本が登場しました。タイトルは「パパ、お月さまとって!」です。机に絵本を置いたときの子ども達の反応は「でかっ!」。お話が進むとともに折りたたまれたページが横に広がったり上に広がったり。ページに施された視覚効果とともに広がっていくお話の世界に、どんどんのめり込んでいく子ども達の姿がありました。

2024/1/25 ちょこっとボランティア隊が活躍しています。

体育館の掃除でなかなか手が回らない箇所を、ボランティアを募って長い放課に掃除をしています。

委員会や掃除場所として体育館に関わっていない学年や学級の子ども達に募集をかけたところ、あるクラスはほとんどの子が手を挙げてくれたそうです。「何かに貢献したい」という気持ちを、たくさんの子が持っていることが分かってとてもうれしくなりました。活動後に「あそこも汚いね」「もうちょっとやりたい」などの声が聞かれ、今まで見えていなかった点やきれいになることの楽しさに気付く子がいました。ちょっとした活動でも自分から進んで取り組む活動は、子ども達の視野を広げ、心を豊かにすることを再確認しました。

残念ながら、ボランティアから漏れて寂しそうな顔をしている子がいたと聞いています。その子達にもどこかで活躍の場を作って、みんなで心が豊かになれたらいいな、と思います。

清水小学校の子ども達は、前向きで素晴らしい子ども達ばかりです!

2024/1/23 今年最初の雪化粧

「いくたびも 雪の深さを 尋ねけり」 正岡子規

朝7時にほぼ降っていなかった雪が登校時間に急に強くなり、気づいたら運動場がうすい化粧を終えていました。

昨日、子ども達は、翌日の雪の予報に触れ、「明日はどれだけ積もる?」「雪合戦していい?」「雪だるまをつくってもいい?」と、降り始めてもいない雪を想像して盛り上がっていました。

生活を考える大人にとって「どれだけ雪が積もるか」は、苦渋の想定になりますが、子どもにとっては遊びの選択肢が広がる希望の予想なのですね。

2024/1/13 清水連区防災まつりを開催しました。

1月13日(土)に、清水連区体育振興会と学校運営協議会の主催で、清水連区防災まつりを開催しました。当日は防災ボランティア稲沢、稲沢消防本部、稲沢市防災安全課、稲沢消防団第4分団、稲沢コミュニティ無線クラブの方々が指導者としてご参加いただき、盛大な催しとなりました。

会の中で、避難所体験や家具転倒防止、AED体験、担架作り、簡易トイレ作り、炊き出し、新聞紙スリッパ作り、無線体験など、いくつかのブースに分かれて体験活動をし、その後、初期消火体験や消防団による放水訓練の見学や体験を行いました。半日の日程でしたが、もし災害が起きたら・・・、を考えるよい機会となりました。

それぞれの力を少しずつ出し合って開催した防災祭でしたが、このイベントを実施することができたのは、清水の地域力のおかげであり、今後もずっと継続できる活動ができたという点において、すばらしい取組だと思いました。主催の体育振興会の皆様を始め、指導者としてご参加いただいた方々に感謝申し上げます。

15日の朝礼で、子どもたちには、地域の行事に積極的に参加することで地域の中で顔見知りができ、災害の時や困った時に助け合える雰囲気ができるんだよ、と伝えました。2月3日には「郷土の歴史探訪」というイベントがあります。また多くの方にご参加いただけるといいなと思っています。

2024/1/10 大谷翔平さんからグローブが届きました。

メジャーリーガーの大谷翔平さんからグローブが届きました。

右投げ用2個と、左投げ用1個の計3つが届きました。

3学期始業式で子どもたちに紹介し、どのように使うかを児童会に任せることを伝えました。せっかくいただいたグローブですので、なるべく多くの子が触れる機会をもてたらいいなと考えています。

2024/1/9 いよいよ3学期のスタートです。

令和6年が始まりました。

お正月からいろいろあり、日常の「当たり前」が「当たり前」ではないということを強く実感をした年始めでした。

3学期のスタートに際して、子どもたちには「ありがとうの種を見つけよう」とお話をしました。帰る家があること、ご飯が食べられること、あたたかい布団で寝られること、スクールガードさんが登下校の見守りをしてくれること、学校で勉強できること、友達と遊べること。

日常生活の中で「ありがとう」と「当たり前」の真ん中にあることはたくさんあります。それを「感謝のメガネ」をかけて見るか、「当たり前のメガネ」をかけて見るかで、その見え方は大きく変わってきます。子どもたちには、「心の中にある『ありがとうのメガネ』をかけましょう。そして学校の中だけでなく、学校の外でもたくさん『ありがとうの種』を見つけて、たくさん『ありがとう』を言葉で伝えましょう。」と話しました。

令和5年度も、残り3か月です。この1年でたくさんのことができるようになってきた清水小の子どもたちには、次年度に向けて、もう一段、成長の階段を登ってもらいたいと思っています。

2023/12/22 終業式を行いました。どんな2学期だったかな。

本日が2学期最終日です。冬休みを前に子どもたちのテンションは最高潮です。普段の5倍ぐらい元気にあいさつする姿が見られました。そんな子どもたちに、終業式後には冬休みの生活の話として、「しみずっこ」の文字を取り、次のようなお話がありました。

・「し」らせよう出かける場所と帰る時間

・「みず」から守ろう自分の命

・「つ」づけようあいさつ

・「こ」ころあたたまる冬休みを

楽しい思い出がいっぱいできるはずの冬休みですが、なるべく危険から遠いところで生活をして、事件や事故に巻き込まれることがないように気をつけてほしいと思います。

3学期のスタートに際して、清水小の子全員が笑顔で明るく元気に登校してくれることを願っています。1月9日は、冬休みの楽しい思い出を一杯聞かせてほしいと思います。

2023/12/21 清水っ子まつりを開催しました。

2学期最後のビッグイベントである清水っ子まつりを開催しました。

縦割りのグループで考えたそれぞれの出し物を、異学年のペアで回って楽しみます。高学年の子が低学年の子を気遣い、声を掛けたり支えたりして一緒に楽しむ姿は本当にいいものです。また、それぞれの出し物でも、「○年○組でクイズをやってまーす!」と声を張り上げて宣伝したり、「いらっしゃませ!」と呼び込んだり、この日、清水小学校では元気いっぱい明るい声が響いていました。

2023/12/15 本日から学校再開です。

インフルエンザの感染状況の悪化により3日間(12月12日~14日)、学校閉鎖の措置をいたしました。本日より学校を再開いたしましたが、やはり子どもあっての学校です。子どもの元気な声が響く中、足取り軽く笑顔で教室に向かう先生方の姿が見られました。

まだ欠席している児童もいるので、心配が無くなったわけではありませんが、来週の月曜日にはほとんどの児童が登校できそうです。

引き続き、感染防止対策を講じながら教育活動を進めてまいります。

2023/12/8 人権の本の読み聞かせを行いました。

人権週間の取り組みとして、4日(月)に担任の先生による読み聞かせをしました。8日(金)は先生をシャッフルしていろいろなクラスで読み聞かせをしました。普段あまり接することのない担任の先生以外の先生からお話を聞くのは、子どもたちにとって良い刺激になったと思います。

人権週間の取組としては、読み聞かせの他に、環境保全委員会による「ありがとうレター」の実践や、人権に関わる道徳の授業を実施しています。

2023/12/7 準備万端!清水っ子まつり

本日、朝の時間を使って縦割り活動を行いました。

その中で、12月12日に行われる清水っ子まつりのめあてを書いたり、活動の時のペアの発表をしたりしました。6年生が下の学年の子にテキパキと指示をしたり、優しく教えたりする姿が見られ、とてもうれしく、また、ほっこりした気持ちになりました。

当日がとても楽しみです。

2023/12/4 人権週間が始まりました。

人権の花運動の最そのスタートとして、本日、朝礼で人権についてのお話をしました。以前人権擁護局より寄贈していただいた「種をまこう」という冊子の巻頭メッセージがとても素敵だったので、子どもたちに読み聞かせました。

以下に内容を掲載します。(この内容は人権擁護委員さんを通じて、掲載の許可をいただきました。)

種をまこう

種をまこう 種をまこう こころの中に種をまこう

わたしのこころ あなたのこころ

みんなのこころに 種をまこう

生まれたばかりのやわらかいこころに

「人権」という名の種をまこう

そして

「思いやり」という名の水と

「愛」という名の栄養を

たっぷりたっぷり そそいであげよう

みんなの「笑顔」という名の陽をあびて

きっと 芽が出る 花が咲く

やがて

大きな幸せの実が みのる

人権講話では、「ありがとうの種」を見つけよう、とお話をしました。「ありがとう」は、相手をちゃんと見て相手を理解する中で出てくる言葉です。また人と人との心をつなぐ言葉でもあります。これは、「人権」の考え方そのものだと思います。また、「ありがとうの種」が見つければ、自然と「笑顔の花」が咲きます。ちなみに写真は本校1階に掲示してある「ありがとうの木」です。子どもたちは、普段の何気ない生活の中にたくさんの「ありがとう」を見つけています。

清水小学校のスローガンは「笑顔の花でいっぱいにしよう」です。学校を笑顔の花でいっぱいにしたいという思いが日ごとに高まっている様子が、子どもの姿の中に見られるようになっています。

2023/11/29 ロンドンパラリンピック出場の加藤啓太さんとボッチャ体験をしました。

人権の花運動の最後の活動として、総合的な学習の時間で福祉を勉強している5年生がボッチャ体験をしました。ロンドンパラリンピックに出場した加藤啓太さんが講師としてご来校くださり、ボッチャの実演とご講演をしていただきました。

実演の中で、5年生児童が4チームに分かれて試合をし、一番点数を取ったチームが加藤さんとエキシビジョンマッチを行いました。結果は・・・、何と何と5年生チームの勝利!!「最後の一球は本気で投げました」とパラリンピアンをも本気にさせる大波乱がありました。

子どもたちは、ボッチャを体験しながら、自分のチームだけでなく相手のチームへの応援をするなど、「得意な子も苦手な子も、うまくできてもできなくても、みんなで楽しむ」という人権についての学びを深めていました。

2023/11/17 ウルド君とあいさつ運動をしました。

最近、「校長先生、おはようございます。今日もがんばります!」と名前と一緒に一言加えて、気持ちのいいあいさつができる子が増えてきました。学校に来るお客様にも、廊下ですれ違うたびに「こんにちは!」とあいさつができる子が増え、多くの方からお褒めの言葉をいただいています。

そんな清水っ子に、この日はウルフドッグス名古屋のウルド君があいさつ運動に来てくれました。あいにくの雨でしたが、子どもたちは大喜びで、いつもよりも元気なあいさつの声が響きました。さらに気持ちのいいあいさつができる子が増えるといいなと思います。

2023/11/16 5年生が陶芸教室を行いました。

大﨑造形絵画教室の大﨑智仁様をお招きして、5年生が陶芸教室を行いました。普段から泥だらけになって遊んでいる子どもたちも、粘土をこねて形にすることに一苦労していました。一苦労しながらも、世界に一つだけの器作りに熱中する様子が見られました。一人一人の真剣なまなざしに、新たな才能に目覚めた子がいるかもしれないと思ってしまいました。

2023/11/9 人権公演会および人権の花運動の報告会を行いました。

11月8日に、喜劇団・笑劇波(しょうげきは)さんによる人権公演会、11月9日には人権の花運動結果報告会を行いました。

笑劇波さんには、「いじめ」をテーマにして、笑いの中に学びのある演劇を見せていただきました。子どもたちは、大笑いしながらも身近にあるいじめについて、自分事として考える機会をいただきました。

人権の花運動結果報告会では、半年の取組を児童会から発表し、各学年の代表児童が花を育てて感じたことを発表しました。「ありがとうの花」の全校合唱では、1年生のダンスもあり、体育館に元気な歌声が響きました。

最後に、名古屋法務局一宮支局長の深町様より「お互いの気持ちを大切にすることや、相手に対する優しい気持ちを大切にしてほしい」というお言葉をいただきました。また、一宮人権擁護委員協議会長の梅村様より「優しさいっぱい、思いやりいっぱい、笑顔いっぱいで楽しい学校生活を送ってほしい」というお言葉もいただきました。

人権の花運動としては、一区切りですが、今後も引き続き、自分も人も大切にできる、心優しい児童の育成を目指して努力を続けていきたいと思います。

2023/11/2 堺市立黒山小学校との思いがけない交流がありました。

大阪府にある堺市立黒山小学校が、9月30日に創立150周年を記念して行った「バルーンリリース」。その時の風船が、ゆっくりと空を旅して、10月1日、清水小学校区に到着しました。畑の中でちょこんとたたずむ風船を、地域の方が清水小に持ってきてくださいました。さっそく黒山小学校にも連絡を取り、5年生が稲沢市の紹介を書いた手紙を送ることになりました。

ちなみに風船は、土に還る素材でできているそうで、見過ごされたらこのつながりは実現しませんでした。貴重な機会をくださった地域の方に、心から感謝したいと思います。

県境を越えて、お互い聞いたこともなかった学校同士、子ども同士のつながりが、地域の方のお計らいにより実現しました。

23/10/24 清水小学校に生えている草木紹介コーナーがあります。

校長室の前に、「清水小学校に生えている草木シリーズ」と称して、校内に生えている草や木の名前やおもしろい特徴や由来などを紹介するコーナーが校長室前にあります。子ども達は遊ぶのに忙しくて、学校に生えている草木の名前を案外知りません。足元に生えている小さな草花にも興味を持ってほしいという意図で始めたものです。9月からスタートして毎週更新をしています。清水小学校にお越しの際は、ぜひご覧ください。

2023/10/13 芸術鑑賞会を行いました。

劇団「そらのゆめ」を招いて、芸術鑑賞会を行いました。

清水小学校の小さな体育館の中で、「ジャックと豆の木」という大きな世界のお話を演じてもらいました。

子どもたちは、役者さんの素晴らしい歌や演技に、大きな声で笑ったり手をたたいたりして、「そらのまめ」さんが創った世界にどっぷりと入り込んでいました。

2時間という短い時間でしたが、子どもたちは、小さな小さなスペースで繰り広げられる大きな大きな物語を十分に楽しんだ様子でした。

2023/9/30 運動会を行いました。

さわやかな秋晴れの中、運動会を実施しました。

運動会スローガン「心を一つに」のもと、子どもたちが自分の「見せ場」で、全力で競技し、全力で楽しむ姿が多くの場面で見られました。

暑い中での運動会で、閉会式の時にはきっとヘトヘトだったと思いますが、一人一人が「疲れているけどがんばろう」と、気持ちに「節目」を作って式という「見せ場」に臨む姿は大変立派だったと思います。

2学期の合い言葉は「節目と見せ場」です。今後も「節目と見せ場」を意識し、メリハリのある学校生活の中で、子どもたちが生き生きと活動する姿がたくさん見られることを期待しています。

2023/9/15 運動会の全校練習を行いました。

9月30日(土)に開催される運動会に向けて、初めての全校練習を行いました。

今年度の運動会のスローガンは「心を一つに」です。今日は開会式の中での全体の動きを練習しましたが、「心を一つに」からは、まだまだ遠い状態です。これから何度か練習を重ね、様々な場面で子どもたちが「心を一つに」し、自分たちの「見せ場」において、力一杯、演技・競技ができるように成長を促していきたいと思います。

運動会のプログラムをHPトップページの「お知らせ・更新情報」から見られるようにしました。保護者の皆様に限らず、地域の方にぜひ子ども達の頑張っている姿、「見せ場」をご覧いただきたいと思います。

2023/9/1 いよいよ2学期のスタートです!

夏休みが終わり、2学期がスタートしました。何よりも子ども達の元気な顔、楽しげに登校する様子が見られ、とてもうれしく思いました。

始業式では、竹を使って「節目と見せ場」の話をしました。2学期は運動会や校外学習、学習発表会など、「見せ場」がたくさんあります。ただ、楽しく盛り上がる場面も大切ですが、「節目」を作って自分自身の成長を振り返る場面も大切です。

楽しむ時は楽しむ。ちゃんとする時はちゃんとする。「節目と見せ場」の切り替えを大切にする中で、竹のように大きな成長を期待したいと思います。

2023/7/20 ついにヒマワリの花(人権の花)が咲きました。

終業式を翌日に控えた7月19日、ついにヒマワリの花が咲きました。1か月前は背丈も高くなく、花が咲くのはいつになるやら・・・と思っていましたが、いつの間にか人の背の高さを超え、花の写真を撮るのに見上げるようにしないと撮影できないくらい大きくなっていました。まるで1学期の清水小の子たちの成長を見るようです。

本日の終業式では、1学期を振り返り、あいさつを頑張ったことや、2学期に元気に会うために、危険から遠いところで生活してほしいことなどを、子どもたちに伝えました。

今年度は、夏休みの課題を見直し、例年よりずいぶん少なくしました。自然とふれあったり、普段会えない人と会ったり、時にはタブレットを使ってスタディサプリ等で1学期の復習をしたりして、ゆっくりと家族で過ごす時間や自分を高める時間を大切にしてもらいたいと思っています。

9月に、楽しかった思い出をたくさん聞かせてもらえることを楽しみにしたいと思います。

2023/7/6 人権の花が大きく育ってきました(人権の花運動中間発表会より)

人権の花運動中間発表会が行われました。

みどりの少年団の6年生がプレゼンテーションソフトを使って活動の紹介を行い、3年生の児童代表が感想を述べました。

名古屋法務局一宮市局長の深町様から「相手に謝る勇気、相手を許す勇気」についてお話しいただき、最後にメッセージボードを児童会執行委員が全校代表として受け取りました。

短い時間でしたが、相手を理解する気持ちや、相手を思いやる気持ちを考える大変良い機会になりました。一人一人の清水っ子の笑顔が集まって、もっともっと大きな笑顔の花になることを楽しみにしています。

2023/6/20 学校保健委員会を行いました。

スクールカウンセラーの宮島先生を講師にお迎えし、学校保健委員会でコミュニケーションをテーマにご講演いただきました。

4年生から6年生までを対象にお話をいただきましたが、保護者の方も一緒にご聴講いただくことができました。

講演の中では、あいさつの大切さから始まり、「楽しく会話のキャッチボールをするため」のコツを教えていただきました。

① 相手の顔を見て

② 笑顔で

③ うなずきながら

④ 相手の言葉と気持ちを受け止める。

人とかかわる時には、大切なことばかりです。

また、感謝の言葉「ありがとう」は、もっともシンプルで、人を嬉しい気持ちにさせる「ふわふわ言葉」の最強アイテムということも教えていただきました。特に「ありがとう」の言葉がもたらした奇跡のお話を、児童が前のめりで聞く姿はとても印象的でした。

講演を通して、児童の心に「人の気持ちを大切にしたかかわり方」や「感謝する気持ちの大切さ」の種がまかれました。人権の花運動や児童会が主催しているあいさつ運動など、様々な取り組みにつながっていくことを期待しています。

2023/06/12 人権の花がすくすくと育っています。

人権の花(サルビア、ベゴニア、マリーゴールド、ニチニチソウ、ポーチュラカ、ヒマワリ)がすくすくと育っています。

「人権」にちなんで、色々な種類や色が混在しているように植えましたが、色とりどりの花が、まるで背比べをしながら日に日に大きくなっていく姿は清水小学校の子供たちの成長と大きく重なります。

6月5日の朝礼で「あいさつ名人になろう」と話しましたが、最近、目を見て、さわやかな声と笑顔であいさつできる児童が確実に増えてきました。

子ども達の心にまいた種が順調に芽吹き、育っていることを実感しています。

今後も引き続き、子ども体の日々みられる成長を楽しみに見守っていきたいと思います。

2023/05/28 清水連区清掃活動を行いました。

日差しも強くなく、5月のさわやかな風が吹く中で、体育振興会主催の清水連区清掃活動が開催されました。

119名の保護者、ボランティアの方が参加され清水小学校の校庭や校庭の除草をしていただきました。子どもも大人も、心地よい汗をかきながら、楽しそうに作業されている姿がとても印象的でした。

学校運営協議会でお願いした「地域と学校が顔見知りに」の今年度最初の活動として、最高のスタートができたと思います。